Weischedel baut die Ansichten der Epikureer und der Stoiker als Antagonismus auf. Er beginnt mit den Ansichten des Epikur (371–271/70 v.Chr.).

Die Überlieferung bzgl. Epikurs ist von Widersprüchen geprägt. Zum einen wird er als sehr lustbetonter, der Völlerei fröhnender „Wüstling“ dargestellt, seine Schüler verehren ihn jedoch als selbstgenügsam und milde. Als höchstes Lebensziel deklariert er das Glück. Das Glück sei besonders die Vermeidung von Schmerz und Gewinnen von Lust, unter der er das gute Gespräch, die Kunst, Musik und besonders die Philosophie versteht. Wahres Glück könne nur erreicht werden, wenn sich die Seele „im ruhigen Gleichmaß“ befinde. Daher müsse alles Störende vermieden werden. Das könne am besten gelingen, wenn der Mensch selbstgenügsam und zurückgezogen im Privaten lebe, öffentliche Aufgaben meide. Der Epikureer ist dabei kein Eremit – als höchstes Gut gilt die Freundschaft zu anderen, die Epikur bei Versammlungen in seinem Garten praktizierte.

Als störend erscheint auch die Bedrohlichkeit der Umwelt. Epikur lehnt daher die bedrohlich wirkenden Mythen ab und begreift die Natur im Sinne der Atomlehre Demokrits. Alles sei aus Atomen aufgebaut, wobei auch ein gewisser Zufall eine Rolle spiele. Auf diesen könne der Philosoph keinen Einfluss nehmen, sodass er die Welt ruhigen Gewissens sich selbst überlassen kann. Die Existenz der Götter bestreitet Epikur nicht; er verbannt sie allerdings in eine Zwischenwelt, aus der heraus sie keinen Einfluss auf das Leben der Menschen nehmen können. Auch dem Tod nimmt er seinen Schrecken: Menschen könnten nur empfinden, was für sie Realität hat. Der Tod aber sei nicht zu empfinden, er sei daher ein „Nichts“, vor dem man sich nicht zu fürchten brauche. Das Glück könne durch Philosophieren gewonnen werden – daher ist es nach Epikur nie zu spät, damit anzufangen.

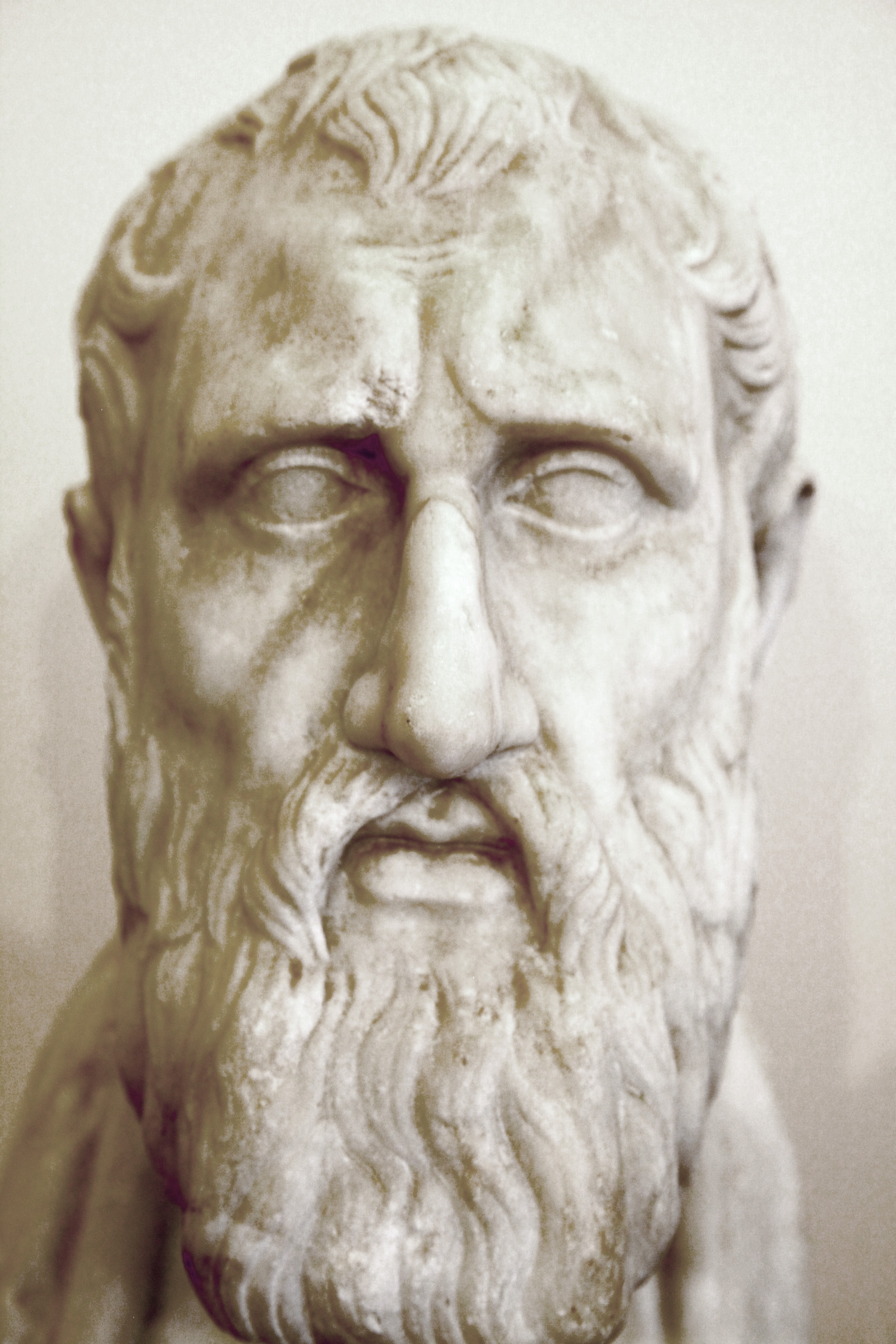

Zenon von Kition (333/332–262/261 v.Chr.) dagegen lehnt die Lehren Epikurs ab. Er selbst ist der Überlieferung nach durch Zufall zur Philosophie gekommen: Als er mit seinem Handelsschiff Schiffbruch erlitt, wohnte er zeitweise bei einem Buchhändler, der ein philosophisches Buch las. Da beschloss dann auch Zenon, sich der Philosophie zu widmen. Als ernster, zurückhaltender und fast asketischer Mann beschrieben, gab er seinen Unterricht in einer bemalten Säulenhalle – daher stammt der Name der Schule „Stoa“ (Vorhalle). Zenon galt als angesehener und verehrter Bürger Athens, schon zu Lebzeiten erhielt er eine Statue und andere Auszeichnungen. Er versteht die Philosophie als „Kunst der Lebensführung“, deren Ziel es sei, in Übereinstimmung mit sich selber zu leben. Hier taucht dann auch zum ersten Mal der Begriff der Persönlichkeit und Selbstverwirklichung auf: Die Selbstverwirklichung sei nichts Subjektives sondern ein Gesetz, das es erfordere, nach dem zu leben, was die einem innewohnende Vernunft vorgebe. Diese innere Vernunft steht aber mit der Natur, mit dem großen Ganzen, im Einklang. Die Natur besteht bei den Stoikern nicht aus einer Vielzahl von Atomen, sondern ist etwas Lebendiges und wird mit dem höchsten Gott gleichgesetzt. Weil der Mensch an diesem Göttlichen teilhat, kann er die Vernunft auch in sich selbst erwecken. Auf diesen Gedanken beruft sich später auch der Apostel Paulus in seiner Rede auf dem Areopag (jenem Felsen oder vor dem gleichnamigen Rat in Athen). Der Mensch soll also nicht eine allgemeine, von außen vorgegebene Tugend verwirklichen, sondern das in ihm als Individuum Angelegte. Die Freiheit scheint bei der Befolgung des inneren Gesetzes kurz zu kommen. Nach Zenon ist frei, wer der Vernunft folgt, sich also freiwillig in die letztendlich göttliche Ordnung fügt. Freiheit durch Pflichterfüllung. Um seiner Pflicht nachzukommen, müsse sich der Mensch gerade nicht ins Private zurückziehen, sondern öffentliche Aufgaben übernehmen. Der Mensch sei von Natur aus gesellig, eine allgemeine Menschenliebe solle in ihm wachsen. Dabei solle er sich nicht von Leidenschaften beherrschen lassen, denn diese würden das Gleichgewicht der Seele stören (die Apatheia als Abwesenheit von Affekten). Idealerweise steht der Mensch den Widrigkeiten des Lebens und Schicksalsschlägen unbewegt gegenüber – stoisch eben.

Quelle: Wilhelm Weischedel, Die philosophische Hintertreppe, 30. Auflage, München 2000, S. 60–69.

![[Roman] Rin Usami: Idol in Flamen (2020/2023) 1 Idol in Flammen](https://i0.wp.com/www.wissenstagebuch.com/wp-content/uploads/2024/02/wp-17092094574476960011785944787934.jpg?resize=150%2C150&ssl=1)

![[Autobiografie] Akiva Weingarten: Ultraorthodox. Mein Weg (2022) 2 Akiva Weingarten Ultraorthodox](https://i0.wp.com/www.wissenstagebuch.com/wp-content/uploads/2024/02/wp-17092093472067500449147116400125.jpg?resize=150%2C150&ssl=1)

![[Sachbuch] Lisa Jaspers (Hrsg.), Naomi Ryland (Hrsg.), Silvie Horch (Hrsg.): Unlearn Patriarchy (2022) 3 Unlearn Patriarchy](https://i0.wp.com/www.wissenstagebuch.com/wp-content/uploads/2024/03/wp-17099234315507340060338162671830.jpg?resize=150%2C150&ssl=1)

![[Roman] Cho Nam-Joo: Wo ich wohne, ist der Mond ganz nah (2016/2024) 4 Wo ich wohne ist der Mond ganz nah](https://i0.wp.com/www.wissenstagebuch.com/wp-content/uploads/2024/02/wp-17088548647585034400621516680883.jpg?resize=150%2C150&ssl=1)

![[Hörbuchtipp] Alexandra Reinwarth: Das Leben ist zu kurz für später (2018) 7 [Hörbuchtipp] Alexandra Reinwarth: Das Leben ist zu kurz für später (2018)](https://i0.wp.com/www.wissenstagebuch.com/wp-content/uploads/2019/11/20191107_150418-01-01-1441512244.jpeg?resize=600%2C400&ssl=1)

Mit diesen Philosophen und der Philosophie („Liebe zur Weisheit“) ist es immer so eine merkwürdige Angelegenheit: Hinterfragt wird nahezu alles, konkrete Antworten werden eher selten geliefert. Daran hat sich bis heute nie etwas geändert. Ich hätte auch schreiben können,…. daran hat sich bis heute NICHTS geändert.

NICHTS ist unmöglich, so heißt es allerdings dummerweise. Was also wollen wir mit diesem Wort NICHTS wirklich anfangen? Zitiert wird häufig, ich weiß, dass ich nichts weiß….“ Macht diese Interpretation / Übersetzung überhaupt Sinn?

„Sokrates spezial: NICHTS oder NICHT?

„Ich weiß, dass ich NICHTS weiß“ -> so habe ich es selber nun geschrieben – und tatsächlich liest man es meist auch so. Ich frage mich nun, ob ich ein Papagei bin, der einfach alles nachplappert. Wenn Sokrates weiß, dass er…..“ – so ergibt die Interpretation / Übersetzung „NICHTS“ eher keinen Sinn. Wahrscheinlich müsste es demnach korrekt so heißen: „Ich weiß, dass ich NICHT weiß,….“ – Beispiel: „Ich weiß, dass ich nicht weiß, ob Kaffee in der Realität schwarz ist.“ In einer anderen Realität (oder Dimension oder wo auch immer) könnte Kaffee auch orange sein. Orange ergibt übrigens den Zahlenwert 6 / 33 und taucht im Film Welt am Draht besonders häufig auf. Ich weiß natürlich nicht, ob dies von Bedeutung ist – allerdings wäre es möglich. Was mich betrifft: Ich weiß, dass ich nicht weiß, wie der Mechanismus dieser Welt WIRKLICH funktioniert.

Berichterstattung

Wenn es um dieses NICHTS oder NICHT wissen geht, so müssen wir uns auf die Berichterstattung nach Platon konzentrieren. Von Sokrates selber gibt es nämlich keine schriftlichen Zeugnisse (bestenfalls ein paar Fragmente, wenn überhaupt). Da werden noch mehr Varianten ins Spiel gebracht: „Offenbar bin ich […] um eine Kleinigkeit weiser, eben darum, dass ich, was ich nicht weiß, auch nicht zu wissen glaube.“ Auch in dieser Variante erscheint NICHTS als eher fehlerhafte Interpretation / Übersetzung.“ ->

https://info-allerlei.de/welt-am-draht.html